Cada día, el tema de las formas de

vida en la época de la postpandemia adquiere mayor relieve y despierta

los más interesantes y productivos debates. Un grupo de centros de

pensamiento (ThinK Tanks por su denominación en inglés), considerados

entre los más respetados y serios del mundo, han publicado ya

interesantísimos informes sobre este fascinante asunto y se han sumado a

un debate mundial en torno a problemas tales como el reacomodo de las

hegemonías, el deterioro de los liderazgos tradicionales, la guerra

comercial entre China y los Estados Unidos, el rol de la Unión Europea

en la nueva configuración mundial, las perspectivas de una rápida

recuperación económica, los desafíos del creciente desempleo, el futuro

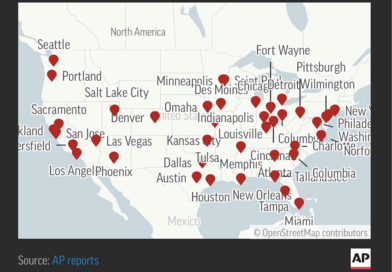

de la deuda y el impacto de la pandemia sobre los flujos migratorios a

nivel mundial. Estos, al menos, son algunos de los temas que con mayor

consistencia y frecuencia están presentes en las discusiones y los informes de los llamados “tanques de pensamiento” más respetables del planeta.

Cada día, el tema de las formas de

vida en la época de la postpandemia adquiere mayor relieve y despierta

los más interesantes y productivos debates. Un grupo de centros de

pensamiento (ThinK Tanks por su denominación en inglés), considerados

entre los más respetados y serios del mundo, han publicado ya

interesantísimos informes sobre este fascinante asunto y se han sumado a

un debate mundial en torno a problemas tales como el reacomodo de las

hegemonías, el deterioro de los liderazgos tradicionales, la guerra

comercial entre China y los Estados Unidos, el rol de la Unión Europea

en la nueva configuración mundial, las perspectivas de una rápida

recuperación económica, los desafíos del creciente desempleo, el futuro

de la deuda y el impacto de la pandemia sobre los flujos migratorios a

nivel mundial. Estos, al menos, son algunos de los temas que con mayor

consistencia y frecuencia están presentes en las discusiones y los informes de los llamados “tanques de pensamiento” más respetables del planeta.Leyendo algunos de esos informes, no puedo menos que pensar en lo que sucederá en el tiempo de la postpandemia en nuestro país. ¿Cómo serán las nuevas prácticas laborales en los centros de producción, cómo las relaciones en el vecindario o en los centros escolares? ¿En qué forma modificaremos nuestros hábitos, la rutina tradicional, la obligada disciplina social? ¿Qué haremos para enfrentar los desafíos del abrumador desempleo, el creciente sector informal, el transporte público, la crisis del sistema educativo, el descalabro del sistema sanitario, la epidemia de la corrupción, la inseguridad, la migración…en fin?

Comprendo que el Estado y la sociedad están en estos momentos más preocupados por afrontar el reto del coronavirus que por otros temas o problemas. Lo urgente es salvar vidas y, solo después, poco a poco, ir recuperando una cierta “normalidad” que nos permita habilitar sectores económicos clave, facilitar gradualmente la movilidad humana, recomponer el tejido social y construir instituciones fuertes y ágiles, capaces de poner en práctica las lecciones aprendidas y preparar al país para futuros desafíos pandémicos.

Algunas organizaciones de la sociedad civil bien podrían tomar la iniciativa e iniciar desde ya la formación de grupos de reflexión y pensamiento para proponer eventuales soluciones y posibles salidas y perspectivas. Si el Estado se suma y decide aportar su conocimiento y experiencia en el diseño de políticas públicas, tanto mejor. Tendríamos así un esfuerzo conjunto entre la sociedad y el Estado para replantear una visión de país a corto y mediano plazo, que sea realista y acorde con las nuevas demandas que nos planteará la fase de la postpandemia.

Recuerdo haber conocido experiencias interesantes en otros países que fueron capaces de rediseñar sus objetivos nacionales, luego de sufrir catástrofes naturales de gran envergadura. Casi siempre, una tarea semejante requiere la existencia de grupos interdisciplinarios que reúnan conocimiento suficiente y variado para formular propuestas viables y objetivas. Economistas, sociólogos, médicos, planificadores, expertos en ordenamiento territorial, maestros en desarrollo y estrategias, arquitectos, ingenieros, entre muchos más. Todos ellos, junto a otros profesionales y diseñadores de políticas estatales de largo plazo, podrían conjuntar sus saberes y construir los escenarios posibles en que deberá existir y sobrevivir la patria hondureña en la época de la postpandemia.

Para conformar grupos semejantes es necesario prescindir de la visión sectaria y partidaria que suele acompañar este tipo de iniciativas en nuestro país. Se debe privilegiar la idoneidad profesional, el conocimiento preciso, la experiencia acumulada, la sabiduría, antes de dar paso al manoseo político por debajo de la mesa, a la zancadilla agazapada, al favoritismo acrítico que concede validez suprema al parentesco familiar o a la militancia partidaria. Aunque sea por esta vez, pensemos más en nuestro país y menos en intereses secundarios y egoístas. Si no lo hacemos, ya se encargará este virus, o el siguiente, de hacernos entrar en razón.

https://criterio.hn/postpandemia/

Otras informaciones en Criterio.hn

Joven profesor acusado de incendiar embajada de EE. UU. arriba a un año de prisión

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. –Con la voz entrecortada y con muchos

segundos de silencio, la profesora Maricruz Portillo, madre...

No hay comentarios:

Publicar un comentario